Die inzwischen über zwei Monate zurückliegenden Wahlen zum Magdeburger Landtag brachten unterm Strich wenig überraschende Effekte, die sich insgesamt gut in die politische Lage einfügten: Eine Last-Minute-Rally zugunsten des amtierenden Ministerpräsidenten, schlechte Ergebnisse für die beiden Koalitionspartner, ein Selbst-Selters-ist-zu-feierlich-Resultat für die Linke, mal wieder ein Einzug für die Fahrstuhl-Partei FDP und eine deutlich auf dem zweiten Platz stehende AfD.

Diese Ergebnisse zeigen teilweise bundesweite Trends auf, teilweise sind sie landeseigen. Die hohe Zustimmung für Rainer Hasseloff spiegelt etwa die guten Ergebnisse für die Senior-Regierungsparteien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wieder (und färben eben nicht auf Armin Laschet ab); hätten alle Wahlen wie noch 2016 am gleichen Tag stattgefunden, wäre wahrscheinlich nie ein großes Narrativ um enttäuschte Grüne entstanden. Der Fall der Linken und das allmähliche Erstarken der FDP fügen sich flüssig in die bundesweite Entwicklung ein.

Auf Kenia folgt Deutschland

Das viel, viel spannendere ist jedoch kürzlich passiert: Die eigentliche Regierungsbildung. Von 2016 bis 2021 bildeten CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein Dreiergespann, das den Beteiligten selbst keine große Freude zu bereiten schien und an der Zustimmung zur Erhöhung der Rundfunkgebühren ebenso fast zerschellte wie an kontroversen Personalentscheidungen. „Koalitionen sind Zweckbündnisse“ ist der entsprechende Strichpunkt für die abendlichen Talk-Runden, und der Zweck hier war: trotz einer starken AfD ein Bündnis demokratischer Parteien schmieden, die ansatzweise miteinander Schnittmengen haben.

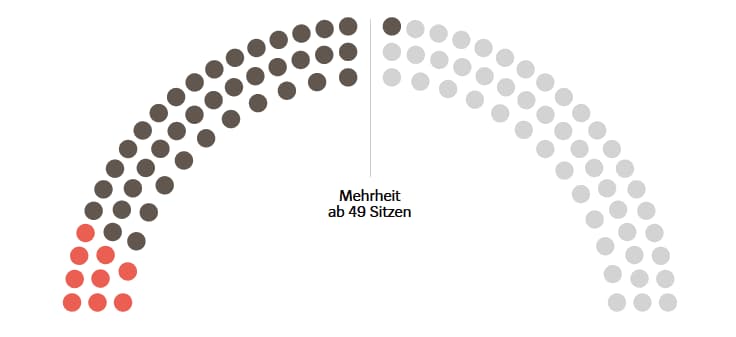

Die benannte Kenia-Koalition wird nicht fortgeführt – tatsächlich hätte es sogar für eine klassische „große“ Koalition aus CDU und SPD gereicht. Und dennoch hat regieren wieder drei Parteien: Die FDP springt aus der außerparlamentarischen Opposition gleich auf die Regierungsbank. Obwohl es rechnerisch nicht erforderlich ist.

Obwohl es rechnerisch nicht erforderlich ist. (Bitte bei der Wiederholung eine besonders pathetische Vortragsweise denken.)

Das mag für Gelegenheitspolitikinteressierte jetzt spätestens der Moment sein, den Tab zu schließen (Nein! Nicht! Hier bleiben! Es gibt… Gummibären?), Hardcore-Politicos wissen: Das passiert eigentlich nicht. Es ist historisch selten UND die Politikwissenschaft hat viele gute Gründe dafür.

Die sehr kurze Geschichte von Koalitionen mit Überhang in Deutschland

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg gab es in einigen Bundesländern so genannte Allparteienregierungen, in denen tatsächlich alle im Parlament vertretenen Parteien eingetreten waren. Die allmähliche ideologische Ausrichtung von West- und Ostdeutschland machte es aber zunehmend unpraktikabel, etwa kommunistische Minister in einer baden-württembergischen Regierung zu haben.

Ohne KPD dauerten Allparteienregierungen etwa in Baden-Württemberg und Berlin bis in die 1960er Jahre hinein (richtig: eine Deutschland-Koalition, andere Parteien waren nicht im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten). Nachdem die CDU hier ausschied, nahmen Willy Brandt und dessen Nachfolger Klaus Schütz dennoch die FDP für zwei weitere Legislaturperioden mit dazu, obwohl die Sozialdemokraten selbst die absolute Mehrheit hatten. Das endete 1971.

Auf Bundesebene gab zwei so genannte „übergroße“ Koalitionen, in denen Konrad Adenauer sich auf mehr Parteien stütze als erforderlich – 1953 und 1957. (1949 hingegen war er mit nur einer Stimme Mehrheit überhaupt zum Bundeskanzler gewählt worden.) Ab 1961 hingegen gab es nicht mehr.

Hier scheint eine offensichtliche Erklärung: Mit zunehmender Normalisierung politischer Prozesse und ohne die unmittelbare „Stunde Null“-Erfahrung, die wie in einem Film alle an einem Strang ziehen lässt, ergaben die bisherigen Gemengelagen wenig Sinn. Die „Heimatvertriebenen und Entrechteten“ (letzteres ist mäßiger Code für von der Entnazifierung „betroffene“ Menschen) waren für Adenauer essenziell in die Gesellschaft zu integrieren.

Seither jedoch war es üblich, auch bei gut gelaufenen Koalitionen auf einen Fortbestand zu verzichten, wenn sich nach einer Wahl die Mehrheitsverhältnisse geändert hatten, wie etwa 2003 in Hessen.

„Minimal winning coalition“ – der Ansatz aus der Politikwissenschaft

Über Koalitionsmathematik und dahinterliegende spieltheoretische Modelle gibt es überreichlichst wissenschaftliche Forschung (zu einem guten Teil aus Deutschland)1, daher will ich hier nur in aller Kürze die wesentlichen Gedankengänge zusammenfassen:

- Office-seeking heißt ganz einfach, dass politische Akteure gerne Macht-Positionen einnehmen möchten. Ergibt auch jenseits aller „Die wollen nur ihre Posten“-Polemik Sinn.

- Policy-seeking wiederum bedeutet, dass politische Akteure auch ihre Inhalte entsprechend durchsetzen möchten.

Daraus ergeben sich ein paar logische Schlussfolgerungen: Um die Anzahl der erreichten Mandate für sich selbst als Person oder Partei zu maximieren, ist es sinnvoll, den größtmöglichen Anteil am Kuchen zu erzielen. Das erreiche ich als großer Koalitionspartner, wenn ich mit einer möglichst kleinen anderen Partei koaliere (aber trotzdem eine parlamentarische Mehrheit erhalte) und umgekehrt als kleine Gruppierung, wenn ich nicht mit den „es fehlt an halber Sitz an der Mehrheit“-Truppen ein Bündnis eingehe, sondern eher mit den anderen, denen ich signifikant über die Mehrheitsschwelle helfe.

Politik ist aber nicht nur Mathematik, sondern auch die Durchsetzung gezielter politischer Inhalte – und um das zu erreichen, sollten die Parteien dabei auch ideologisch möglichst nah sein. Das spielt heute eine geringere Rolle als vor dreißig Jahren, als Schwarz-Grün nicht über gemeinsame Pizzabestellungen hinausging. Es gibt aber immer noch klare Präferenzen in den Parteien – und deswegen lässt sich nach einer Wahl eben nicht einfach die kleinste mögliche Koalition bilden, sondern sie muss auch inhaltlich Sinn ergeben. 2

In jedem Fall gibt es also wenig Gründe, mathematisch unnötige Parteien zu beteiligen:

- aus office seeking-Perspektive heißt es, dass für alle Beteiligten weniger Positionen erhältlich sind

- aus policy seeking-Sicht werden inhaltliche Kompromisse einfacher, je weniger Verhandlungspartner es gibt und je näher beieinander diese liegen

Wieso dann überhaupt Extra-Personen ins Boot holen? Der heutige Tag in Sachsen-Anhalt gibt einen möglichen Grund.

Sachsen-Anhalt: Zur Sicherheit lieber etwas Mehr

Hauchdünne Mehrheiten sind in Koalitionen keine Seltenheit und können auch disziplinierend wirken. Oder sie schrecken von vornherein ab – ein kolportierter Grund dafür, dass Klaus Wowereit 2011 keine rot-grüne Regierung einging.

Und in Sachsen-Anhalt hat sich ähnliches bewahrheitet. Schon 2016 hatte die damalige Koalition zwei Anläufe gebraucht, um den Ministerpräsidenten zu wählen; die Salz-in-den-Kaffee-Kippenden wurden aber in den CDU-Reihen vermutet. Unter dieser Annahme – Störenfriede in den eigenen Reihen – ergibt es durchaus Sinn, etwas Puffer zu haben, zumal die FDP ein weniger anstrengender Mitspieler sein dürfte. Die SPD wiederum mag neben staatspolitscher Verantwortung auch die Hoffnung umtreiben, dass der kleinste Koalitionspartner oft das schlechtere Ergebnis einfährt.

Lässt sich hieraus etwas auf die Verhandlungen nach der Bundestagswahl übertragen? Nein. Alle derzeit realistischen und gewollten Koalitionen sind entweder Wunschbündnisse oder haben genügend Mandatsreserven, um keine zusätzliche Versicherungspolice zu brauchen.

Offenlegung: Ich war von c. 2002 bis 2009 Mitglied der FDP und bin seit 2009 Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. In der kommenden Wahl strebe ich auf keiner Ebene ein Amt oder Mandat an. Ich bin einer Ampel-Koalition nicht abgeneigt.

- Ich verweise exemplarisch auf dieses Paper

- Hinzu kommen eine Reihe von „Fall zu Fall“-Unterscheidungen und weitere Überlegungen wie die leicht überproportionale Bedeutung kleiner Parteien. Mal können in einem bestimmten Land Grüne und FDP besonders gut oder besonders schlecht miteinander, mal ist eine Große Koalition chronisch unbeliebt, mal gelten einzelne Akteure als besonders widerborstig. Schließlich verhalten sich Menschen im echten Leben selten genauso wie im Planspiel.